全球视野下的二战与抗战|战后国际秩序重建中的“中国力量”

第二次世界大战是人类有史以来的一场空前浩劫。从1931年日本入侵中国东北到1945年德国和日本投降,14年的时间里,84个国家和地区的20多亿人口被卷入战争,上亿人穿上军装下场厮杀,鲜血流遍全球。今年是第二次世界大战暨中国抗日战争胜利八十周年,“全球视野下的二战与抗战”系列对谈旨在从不同角度对这场战争进行重审与反思。

二战的结束,终结了德、意、日三国的“帝国梦”,也终结了英法两大传统帝国,西方500年的殖民秩序瓦解了,以联合国为基础的新国际秩序建立起来。中国的现代崛起,同样奠基于二战塑造的国际秩序。本期邀请天津师范大学历史文化学院教授耿志、武汉大学历史学院教授张士伟围绕理查德·奥弗里著《二战新史》展开对谈,探讨二战后国际秩序的重建。

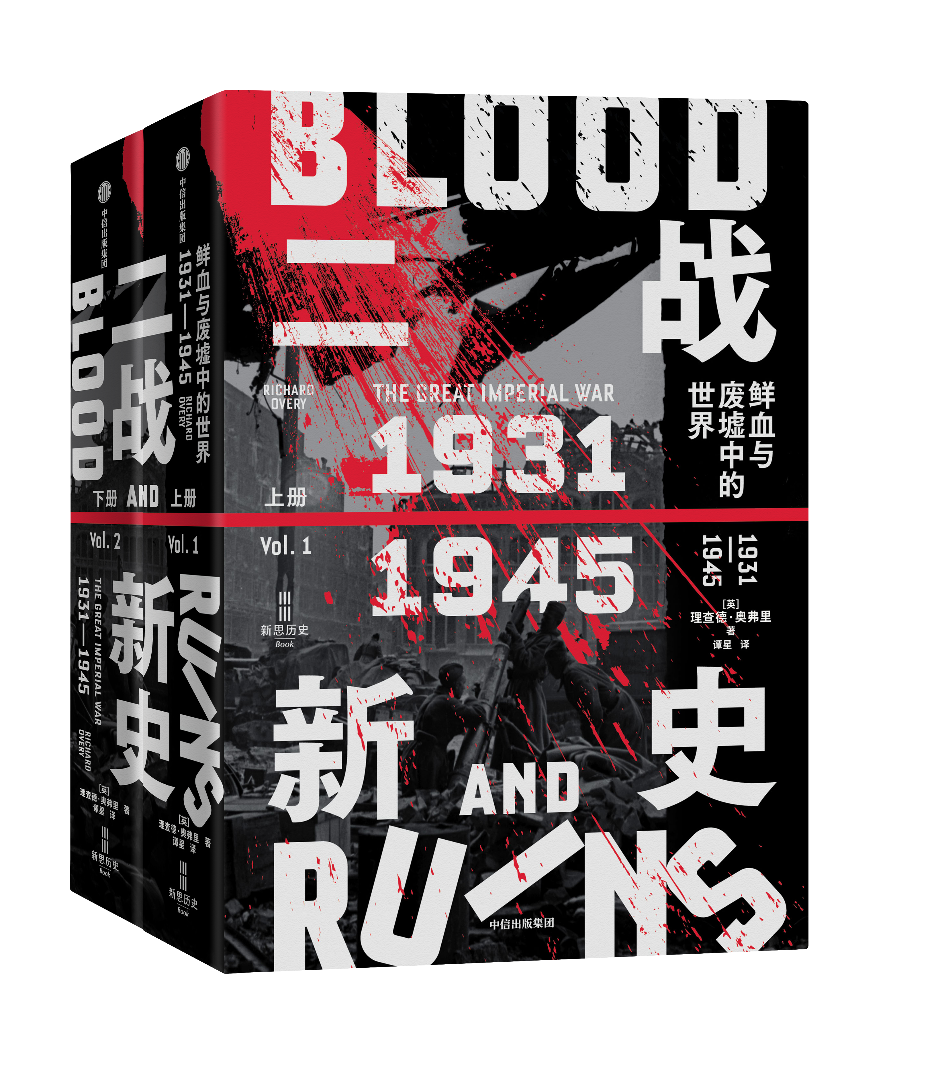

理查德·奥弗里著《二战新史:鲜血与废墟中的世界,1931-1945》,中信出版集团,2024年6月

张士伟:《二战新史》的作者理查德·奥弗里是英国方面研究二战史的大家。1945年二战在欧洲结束,他是1947年出生,所以他这一生是在战后时期度过的,他在大学读书的时候就对二战比较感兴趣,然后开始做二战史。奥弗里对于二战的看法,在他人生的不同阶段是不同的。《二战新史》基本上反映了他二战史治学的最新看法,相对他之前的研究,这本书中他对于中国抗战关注比较多。

耿志:我们从《二战新史》的书名就能够感觉到,无论是德、意、日这三个主要的法西斯轴心国,还是作为反法西斯同盟当中的大国,像英国、法国、美国,这本专著都围绕着“帝国”这个核心的概念来写。我想问问士伟,你怎么来理解这个“帝国”的概念?

张士伟:他是从帝国战争的角度来论述这个问题的,相对于过去来说,应该是一个新的视角。在过去,他们只关注欧洲大国之间的纷争,很难看到欧洲之外发生战争的那些地区,特别是亚非拉地区。所以当奥弗里以帝国主义视角来看,特别是加入反帝国主义视角的时候,亚非拉地区在二战中的角色就变得非常重要。尤其是中国抗战,中国在东方和在整个世界,都扮演了一个相对于过去他们西方学者看来更加重要的角色。

耿志:实际上,第二次世界大战的爆发有一个很重要的原因。第一次世界大战以及战后,主要大国的安排没能彻底解决一战之前的主要矛盾。因此,国际形势发生变化之后,这些矛盾又被重新激化,引发了第二次世界大战。

我们通常认为第一次世界大战是西方列强之间争夺殖民地、争夺全球霸权的一场战争,认为发动第一次世界大战的是德意志第二帝国,也就是威廉二世统治时期。威廉二世统治之下的德国,是一个新兴的世界强国,它的强大不仅仅是经济、军事,而是它的综合国力。但它强大了,就发现这个世界对于德意志这个“后来者”是不公平的。主要的殖民地被英法所掌控,德国的经济、综合实力甚至已经超过了英国、法国,那我为什么不能获得和你相当的,甚至超过你殖民帝国的一片海外殖民领地呢?

要获得殖民地,显然就需要从既有的、老牌的殖民强国的口中去掠夺。英法作为最大的两个殖民帝国,他们基本上都已经掠夺完毕了。比如说最典型的例子,就是当时的非洲只有两个国家在名义上是独立的,一个是阿比西尼亚,也就是后来的埃塞俄比亚;还有一个利比里亚。其他的国家都成为了欧洲列强的殖民地。德国强大以后,它就认为这不公平。

德国的纳粹主义、意大利的法西斯主义以及日本以天皇为核心的军国主义,实际是有差异的,我们笼统地称之为法西斯主义。这三个法西斯主要成员国,它们处在一种自认为弱势的地位。比如日本的军国主义分子说,英国可以统治印度,还有广阔的殖民地,那么日本为什么没有这个权力统治中国、统治亚洲大陆呢?之前占领朝鲜半岛,甚至更早在甲午战争侵占了我们中国的台湾、澎湖列岛,他认为对中国发动的这些战争不应该遭到西方列强的诟病,更不应该遭到阻挠,因为你们干的那些事情跟我是一样的。当然我们知道这是强盗逻辑。当日本发动战争以后,就跟以美国为首的西方列强围绕着在华利益产生了冲突。

不单是日本,包括希特勒上台以后的德国也是这样。因为一战之后,德国所有的海外殖民地统统被剥夺了,希特勒认为德意志民族是一个优秀的民族,应该拥有跟它的优秀相匹配的“生存空间”,一战的时候是德国向海外扩张,二战的时候德国主要是朝中东欧扩张。

意大利也是这样。意大利有一个专有名词,叫做“残缺的胜利”。在它看来,巴黎和会的安排对它是不公平的,因为没有兑现给战胜国领土的承诺。墨索里尼上台之后,他要打造一个地中海帝国,要恢复古罗马帝国的辉煌时代。所以无论是日本、德国还是意大利,它们都认为自己是弱势群体。

当地时间1939年10月5日,德国军队正在进入华沙

张士伟:帝国的一个非常重要的特征就是殖民地。自15、16世纪大航海以来,欧洲作为一个先发的地区,它们发展起来的途径就是掠夺、殖民,所以后起的国家自然而然地认为,你可以,那我也可以。但实际上到了20世纪的时候,这种方式已经无以为继了,但他们头脑中保持的是过去的观念。

一战本来应该阻止这种观念。其实在一战之前,人们觉得战争不可能发生。在欧洲、美国都流行这种观念。19世纪末、20世纪初的时候,因为资本主义的生产关系,整个世界已经连接为一体了,大家是互相依靠的,那个时候叫“自由贸易和平论”,大家都做生意、都能够赚钱,为什么要打仗?打仗不就是为了钱吗?如果能够用和平的方式赚到钱,为什么要打仗?

但是实际上没有做到用和平的方式赚到钱,而且一战还打得非常惨烈,这不但没有给欧洲人提个醒,反而酝酿了后面更大的战争。我想非常重要的就是“帝国”这种观念在作祟,它们一定要拿到属于它们的殖民地才能成为一个世界大国,这是一个巨大的悲剧。

耿志:所谓的“帝国”是近现代的帝国,不是像古罗马帝国那个时候“帝国”的概念。我感觉在19世纪末、20世纪初,尤其是第二次工业革命之后,帝国主义思潮是一种流行的观念。作为一个大国,如果没有自己的海外殖民地,你就不配做一个大国,但要注意那个时代的特殊性。总而言之,它有一些形式,是作为一种大国的象征、标志。

张士伟:需要有殖民地才能撑起大国的门面,所以一战后我们可以看到,世界殖民体系不仅没有崩溃,反而强化了,这些殖民地从一些国家手中转移到另一些国家手中。就像中国山东转让给日本,对我们来说是非常屈辱的一件事情,所以引发了中国非常猛烈的、民族主义的反应。这是西方始料未及的。英国、法国在一战以后加强了它们的殖民帝国,无论是人口还是领土都扩大了;日本在太平洋地区也扩大了,主要是获得了德国在太平洋地区的一些属地,殖民体系得到了巩固。对德国来说,不仅是赔款,殖民地对于它们也是一个严重的羞辱。

在当时魏玛德国的民主体制之下,民主领导人是不可能说“我们要去拓展生存空间”“我们要消灭犹太人”这种话的。但是希特勒可以讲,这些疯言疯语正迎合了他们当时的心理以及过去的梦想。当时在魏玛德国的时候,民间流行的歌曲是“我们怀念我们的大胡子皇帝”,当年威廉统治的德意志第二帝国辉煌无比,是德国的荣光。因为希特勒可以带领当时的德国人民实现过去他们头脑中“大德意志”的荣光,这对每个人都是有吸引力的。我想这也是希特勒能够上台的一个非常重要的原因。墨索里尼也一样。

在奥弗里看来,他认为二战解决了这个问题。因为二战摧毁了所有的帝国,即让过去的传统帝国头脑中不再有“去建立殖民地”的想法,传统的帝国要把殖民地给“吐出来”。当然,它们不是太愿意的。

关于殖民地,为什么一战以后殖民体系没有崩溃,但是二战以后它走向了崩溃?二战是极其惨烈的一场战争,它摧毁的不仅是德国、意大利和日本的一些法西斯军国主义以及纳粹主义。它同样摧毁了英国、法国这样的一些传统的殖民帝国。它们自15、16世纪大航海以来赖以生存、赖以发展、立国、强大的基础,被二战给抽掉了。再依靠建立殖民地、依靠掠夺别人这条路已经走不通了,我想这是一个非常重要的原因。

英国、法国在二战以后的实力如此虚弱,以至于维持本国人民的温饱都成了问题,更不用说殖民地了。在英国有些记载,在1946年、1947年的时候,英国很多城市的居民吃饭要实行“配给制”。在当时的英国、法国,这种情况比比皆是,发展非常困难。所以它们就衰落了。

二战后,殖民地能够走向独立可能还有一个重要的原因,就是殖民地人民的觉醒。这个觉醒并不是一蹴而就的,从殖民开始应该就有觉醒,但是非常缓慢、被压制了。我们知道中国有五四运动;当时非洲地区有埃及华夫脱党运动,他们从英国手中获得了一个形式上的独立;还有中东地区的凯末尔革命。但是真正的觉醒是在二战期间,法国被占领了,连母国都没有了,所以殖民地的地位是得到提升的。

殖民地人民发现,美国、英国在进行二战的时候提出的口号是非常冠冕堂皇的,像罗斯福提出的“四大自由”这个口号,在英国、法国、美国可以“四大自由”,那么殖民地当然也可以“四大自由”,这个放在地球任何地方都是可以的。在这个过程当中,殖民地人民觉醒了,离他们真正的独立也就不远了。所以我们可以看到在二战后期、二战结束的初期,亚洲、非洲很多地方都发生了轰轰烈烈的革命。像东南亚地区,印度20世纪40年代末就独立了。非洲可能稍微晚一点,到了20世纪60年代的时候出现了高潮,但这都是受到二战的影响。

当然还有一个重要原因是美国以及苏联的支持。美国是不支持过去的传统帝国的。英国、法国都搞殖民帝国,搞了一个封闭的圈子,美国生产了这么多的商品,要卖过去比较困难,所以它非常反对这一点。作为一个新兴国家,它更看重的是商业利益。苏联作为社会主义国家就更不用说了,坚决反对帝国主义这些东西。

耿志:如果要从马克思主义理论的角度出发,来看待帝国、帝国形成之前的殖民化以及帝国崩溃的非殖民化,某种意义上可以讲,无产阶级是资产阶级的掘墓人。

帝国的崩溃有殖民地人民民族解放、争取独立的斗争,但是非殖民化以及去殖民化,最早其实是殖民宗主国自己提出来的。二战之后,以英法为典型代表的西方殖民宗主国,它的国力受到了一战、二战进一步地削弱。它本身自己在战后初期就面临生存的问题,那么对帝国的统治不可避免就减弱了。

甚至某种意义上说,殖民地在它们心目当中很可能不是一个财富,而变成一个包袱。你会发现有时候宗主国就像甩包袱一样甩掉殖民地,尤其是在六七十年代。刚才提到了美国与英国在统治观念上的差异,那么美国作为英法的同盟国,为什么它也不支持英法战后维系帝国主义体系?

张士伟:第二次世界大战从表面来看是盟国对轴心国的一场战争。但是在看不见硝烟的战场上,经济战线上美国的敌人可能不止德国,它的主要敌人是英国,这就是美国和英国的霸权转化。

美国和英国对于战后世界安排有很多不同的看法。我觉得英国的看法可能还是延续过去的思路。因为英国成功得比较早,在西方现在有人说英格兰是“上帝的长子”,它什么都走在前面:工业走在前面、殖民走在前面、它是日不落帝国等等。成功得比较早有个坏处,就是惯性比较大,不愿意改变就容易落后。英国到20世纪就经常落后,其实非常明显。到了二战的时候,丘吉尔当政。丘吉尔是一个老牌帝国主义分子,毋庸置疑,他当首相就是要打赢二战,维护他的帝国利益。但在美国看来,这个帝国是绝对不能保留的。

美国的成长其实很早。在19世纪末,美国的经济总量已经登顶世界第一。到一战爆发前期,美国的经济已经超过了英国、德国、日本、俄国这四个国家的总和。它的军力不行,但是动员能力非常强,所以到一战末期,美国动员了四百万军队到欧洲作战。这对美国来说是个奇迹,在一战之前它只有几十万军队,只用几年的时间动员了四百万人,但是在战后秩序方面没有带来相应的话语权。

威尔逊是雄心勃勃,但是被美国人民否定了,他没有去做这件事。但是二战的时候就不一样了,美国的罗斯福政府吸取了威尔逊的教训,这次美国一定要说了算,要当整个世界的话事人。既然要做这个事情,那么德国、日本、意大利这些国家,在战前比较强大,现在已经被打败了,或者注定要被打败,他的对手就是英国,所以他跟英国是有非常多不同的看法的。

比如说在经济方面,如果英国继续保留它的殖民帝国,美国是绝对不会同意的,在二战以前英国就是这样做的,比如说在1929年到1930年经济大萧条以后,英国为了自保,为了挽救本国的经济,把所有的殖民地和自治领都组织起来了,搞了一个“帝国特惠制”,内部进行自由贸易,对外部的国家征收高额关税,澳大利亚对英国征收进口税,可以给英国5%,对其他国家就要保留10%的差额,对美国15%以上。美国非常生气,美国当时的生产力是非常强大的,它经济总量已远远超越其他国家。

我们也可以说现在美国怎么指责中国,英国当年就是怎么指责美国的,是一样的,现在是风水轮流转,换了东家而已。当时美国是严重的生产过剩。

1968年7月26日,英国伦敦,二战期间严重受损的圣托马斯医院北区被拆除,以便在泰晤士河对岸建造新的医院大楼

耿志:你认为二战以后的美国是一个帝国吗?你怎么看现在美国对世界各国挥舞“关税大棒”?

张士伟:这个问题有点复杂,很多人认为美国是一个新型的帝国,它不像过去的英国、法国、德国、日本这么露骨,要占领地盘、要移民、要殖民,把它从文化上变成我的一部分。但是美国人可能不是这样做的,至少在二战前后,甚至在美国成为世界经济第一大国之后,它更看重的是商业利益,比如说在1899年它提出了美国开放政策,说它尊重所有的这些殖民地,但是希望你们打开经济上的边界。

耿志:他们当年提门户开放、利益均沾,但为什么现在特朗普好像反其道而行之?

张士伟:第二次世界大战有80年之久了,美国的国际地位和国际处境发生了非常大的变化。

当年美国的生产能力跟现在中国的生产能力是很像的,它的生产能力是非常强大的。就像现在我们说中国是“基建狂魔”,现在在曼哈顿看到的摩天大楼大部分都是那个时候建的,帝国大厦就是在1930年经济危机最深重的时候建起来了,一个星期砖头往上垒4层半。当时就像有摩天大楼建筑大赛似的,那个时候美国所主张的战后世界就是一个以美国为中心的愿景,实现自由贸易。在政治上是建设一个没有殖民地的、尊重各国民族自觉的世界,这当然是比较理想的,其实后来它自己也没有做到。

现在处境变化很大,我们就讲经济秩序,在二战后初期,美国构建的是布雷顿森林的秩序,它的两个特征:一个是汇率稳定,另一个就是自由贸易。汇率稳定没有什么意义,就是为了做生意,如果人民币跟美元汇率始终是7的话,大家不需要考虑未来会发生的变化。但是随着美国在战后外交、战争以及它与国外的这种互动以及世界其他地区的发展,其实它的地位是在走向衰落的。布雷顿森林体系就在1970年代崩溃了。为什么会崩溃?经济学家特里芬提出了“特里芬悖论”,如果说美元作为一个世界货币的话,它就要不停地向世界市场输出美元,只有各国人手里有美元,才能够维持一个国际货币的价值和信用。但是如果美国的美元是持续范围输出的,那么它作为一个货币来说可能会产生信用贬值等各种各样的问题。所以最后基本上这个矛盾到了20世纪60年代末就无以为继,一方面是国际贸易,另一方面是美国在国外发动了战争,也消耗了大量的美元,比如越南战争、朝鲜战争、在欧洲的防务,都花了很多的钱,大量美元是这样送出去了,很难维持这种地位。

到尼克松的时候,尼克松就承认这个世界出现了五大中心,大家都有能力在国际社会上发出自己的声音。那么在它也经历了一系列的危机后,它的生产也发生了变化。在二战的时候,美国的生产能力无与伦比,它可以供应全世界。但是到了七八十年代以后,产业出现了转移。由于搞金融或者军火这些东西可能更多、更快赚钱,所以就出现了一个生产的空心化运动,之后的美国变成了另外一种样态。很多普通的美国人在就业方面出现了问题,因为不可能所有的美国人都去那种高精尖的行业就业,也不是所有的美国人都能读大学,所以他们就出现了“失落”和各种各样的问题。

耿志:二战之后,从某种意义上说,美国它是一种新型的帝国,是中国人特别是老一辈人特别熟悉的“美帝国主义”。我感觉布雷顿森林体系主要的支撑点还是美国的黄金储备。二战结束之后,美国当时拥有全世界大概2/3的黄金储备。我们通常认为布雷顿森林体系的崩溃是在1973年,它主要是指美元跟黄金脱钩。但是我个人认为,崩溃的只是一个固定汇率体系。

布雷顿森林体系,通常认为它有三驾马车:世界银行、国际货币基金组织,还有一个世贸组织,过去叫关贸总协定。这三驾马车在1973年之后,一直到现在都还健在,美元跟黄金是脱钩了,但是美元的霸权地位在今天是有目共睹的。那么为什么会脱钩?据我所了解的知识,像西欧、像日本这样的国家,它经济复兴了,手上的美元多了,外汇储备就跟我们现在中国一样。在1970年代,这些美国的盟友拥有大量的外汇美元储备,根据原来建立的挂钩关系,你要无条件的兑现。结果出现了一个问题,就是美国的黄金储备大量外流,这个时候就发现苗头不太对了。比如说我看了一些资料,在艾森豪威尔政府时期,美国就向联邦德国政府施加压力,不允许它用手上的美元来兑换黄金。

布雷顿森林体系崩溃之后,美元更多的是建立在美国综合国力上,还有一种说法是建立在石油基础上,就是世界上主要大宗商品的结算用美元。我个人认为,任何一个国家不可能都永远处在巅峰状态,它为什么现在对中国这么警惕?我觉得美国的精英阶层决策者,他们感受到了中国强大所带来的一种危险,或者说对他们的一种威胁。

联合国货币会议

张士伟:像美国财政部长在布雷顿森林会议的时候就说过,美国为什么能够主导这场会议、能够主导战后经济秩序的建立,就是因为他们存在诺克斯堡的黄金。黄金到1960年代基本上被外国政府,主要是法国戴高乐政府——它是比较独立的,对美国尤其不信任——去美国兑换黄金,把美国给兑换急了。

尼克松宣布关闭美元黄金兑换窗口的时候,几乎没有跟任何官员商量,就跟自己的顾问聊了聊,就上电视做了一个宣布结束了,因为实在是维持不下去了。所以当然我们也可以理解,这就是美元霸权的一个表现,所以当时西欧各国非常不解,日本也是非常不解,日本说尼克松给他们带来两个震撼,第一个是访问中国,第二个就是关闭美元黄金窗口。后来美国财政部长康纳利也给欧洲人说,美元是我们印的没错,但是麻烦是你们的。这就非常不负责任。

他们在几年之后,从1971年开始关闭,1973年确定一个基本的框架,到1976年达成牙买加协定,所以现在又被称为“牙买加体系”。就是各国盲目信任美元,虽然都知道你没什么黄金,但是我们装作不知道,还是用美元继续维持,我们各个国家的货币会自己有浮动,在过去布雷顿森林体系下的固定汇率的浮动很少,可以忽略不计,现在各国汇率可以自由浮动。但是自由浮动有个前提,就是各国也限制一下自己的行为,不要胡乱浮动,不要任意浮动,不要像1929年到1933年大危机期间那样浮动,所以形成了一个相对稳定的状态。

其实美元一直在裸奔,它依靠与一些大宗的商品,比如说石油来绑定,大家都用美元。另外就是靠它那种综合国力,主要是靠军事力量,靠在全世界的几百个军事基地以及11艘航空母舰。你可以理解为这就是美国霸权,反正我军事实力很强,花很多钱,这个钱反正也都是印出来的,在世界各地花。现在印刷的速度就赶不上国家增长的速度,美国的国债快到40万亿了。

耿志:美国靠它的信用,别的国家愿意借钱给美国,就因为别的国家心目中就认为美国是最强大的,它欠我们的钱总有一天会还的,它不会赖账,所以说他们就愿意。所以是有一种虚幻性的,当然这肯定是一种惯性。那么可不可以这样说,感觉某种意义上,美元是美国或者“美帝国主义”的一个风向标?

张士伟:特朗普现在为什么可以对全世界征税?他其实没有任何资格和理由,因为没有哪个国家比美国更依赖于世界贸易。到美国去看看的话,美国几乎什么都不能生产,生产一件T恤,中国要5美元,美国可能要50美元。特朗普的帽子很受欢迎,在华盛顿街头一顶就15美元,完全是掠夺,但是在中国市场,这个东西可能很便宜。从另一个角度来说,他们在国内的生产能力是非常弱的,衣服、食物几乎都不能生产。我们依赖世界贸易是因为我们生产的很多,国内人民的需求是可以得到保障的;美国对于世界贸易的依赖是,它不能够生产,只能依赖于国外进口。

那么它为什么有底气对全世界征税?第一,全世界不能联合起来,这是一个四分五裂的世界;第二,它有美元,背后有强大的军事实力。如果说这几个东西任何一样不存在,那么美元马上就会崩塌。我们可以说美国直到现在还吃着二战的红利,二战阶段的霸权给美国人带来了无限的好处。

里根刚刚就任总统的时期,美国面临着80年代初的危机,用了各种办法都无法走出滞胀。为什么在他的执政中期就走出危机了?有一个非常重要的原因,就是中国的改革开放。中国开始建设工厂,以非常便宜的价格和人力帮助美国生产。中国这种对外的大量的商品的出口,并不是说倾销或者是摧毁全世界,而是帮助建设了一个更美好的世界。

耿志:那么,中国在布雷顿森林体系当中发挥了怎样的作用?

张士伟:过去我们都觉得,中国在二战期间非常疲弱,要抗击侵略者就已经非常疲弱了,哪还有空去建设战后秩序,哪有这个精力、实力和话语权呢?如果我们长期看西方的作品的话,会得出这样的感受。但是我们如果走进自己的档案馆,比如南京的中国第二历史档案馆保存了民国的文献,台湾地区也有几家档案馆保存着很多有价值的档案。包括美国的国家档案馆,还有国际货币基金组织和世界贸易组织这种国际组织档案馆,当年的大量资料都公开了。如果我们去这些地方走访查看的话,发现当时中国人对于秩序重建的参与其实是非常深入,非常积极,而且是非常主动的,中国人的民族意识是非常强烈的。

举个例子,在1942年1月1日,《联合国家宣言》发表以后,中国在晚清被英国入侵以来,第一次重新又成为一个大国,美国、英国、苏联、中国四个国家并列放在最前面,其他国家是以英文字母顺序排列。因为《联合国家宣言》有26个国家签字,但是美国、英国、苏联、中国是最前面的四个,这个消息一出来,当时中国的整个社会就沸腾了。

如何在战后世界中建设一个大国,如何作为一个大国发挥作用?当时知识界,特别是经济学界的很多人提出了很多想法,这种想法和这种诉求就投入到了当时的布雷顿森林体系的建设当中去,提出了建设布雷顿森林体系的一个中国方案,有40多条,前后修改了4个版本,包括政府内部的经济部、财政部,还有一些相关职能部门的官员以及经济学的教授、报界的有识之士,当时都参与讨论了,非常积极。

主要体现在两点:第一是一定要确保中国在经济领域获得一个大国的地位。因为在政治领域,中国在联合国获得了一个常任理事国的席位。在这之前的一个月,在布雷顿森林会议上,中国代表团成功获得了这样一个在经济领域的大国地位,仅次于美国、英国、苏联。

第二是,当时中国践行了作为不发达国家领袖的角色。当时能够说话的主要是英国、法国、苏联,主要是欧洲国家,都是发达国家。真正作为不发达国家提出方案的就是中国。拉美国家,包括当时的一些殖民地,他们能说话,但是没人听。中国作为四大国之一,当时的中国代表团团长是在布雷顿森林会议开幕式大会上,代表43个国家对美国东道主表示感谢的,他是有这样一个身份的。而且在布雷顿森林会议期间,正好有一天是7月7号,当时布雷顿森林会议专门抽出了一个晚上,给中国“七七”抗战办了一个纪念会。当时美国陆军部拍了7部影片,《中国战役》是其中一部,就是为了告诉美国人民,他们为什么要参加第二次世界大战。

在布雷顿会议上,中国作为弱国代表的角色作用得到了发挥,提出了很多的建议,都是有关如何确保不发达国家在战后能够得到发展的。美国说要确立固定汇率,大家立即搞自由贸易就行了,但中国说不能搞自由贸易,你搞自由贸易我还怎么发展?所以中国说固定汇率制度可以稍后实施,不发达国家可以提出一些政策,能够短暂保护它的新兴产业,并且得到认可。

耿志:这个问题,我的观点有点不一样。我认为在新中国成立之后,中国世界大国的地位才真正确立,其中有一场很重要的战争,就是抗美援朝。

客观上说,抗美援朝中,中国是在朝鲜半岛跟以美国为首的联合国军基本上打了平手。但问题是,当时中国和美国不是一个量级的对手。也就是说,在擂台上,我们一个轻量级的选手能跟一个重量级选手打平,某种意义上说就是中国的胜利。而且在我看来,最大的影响是抗美援朝改变了世界对中国人,尤其是对中国军人的印象,改变了世界对中国看法,这点是中国人真正通过切实行动证明自己站起来了,非常了不起。

我个人的看法是,在联合国恢复了中国的合法席位之后,中国开始在国际体系发挥主要作用,因为在之前很长一段时间,国民党当局在一些重大问题表决的时候,不敢对美国说不。中国改革开放以后,这么多年,经济确确实实在腾飞,我们的社会确实是进步了,现实的改变就发生在我们身边。

1951年,抗美援朝战争中,中国人民志愿军战士向敌人进攻

张士伟:关于中国大国地位的两个问题,第一个就是关于中国大国地位的确定,是经过了很长时间的过程。1942年1月1日发布的《联合国家宣言》,中国与美、英、苏三国并列了,但这只是名义上的东西。在战后初期,通过一系列国际协定来确定中国的大国地位,其实是法理上的确定,并不代表中国就真的变成一个名副其实的大国了。比如英国和苏联,包括美国内部也有不同的看法,说中国是一个大国,这是否合适,但是罗斯福说中国未来肯定会是一个大国,与其让它未来改变,不如现在就承认它。这是有前瞻性的。但是对中国来说,并不是说法律上确定了,你就真的是大国了,如果不能名副其实,这个地位还是可以被剥夺的。

除了朝鲜战争奠定了中国的国际地位,改革开放之后,1980年中国恢复了在世界银行与国际货币基金组织的合法席位,这个非常重要,因为在80年代,外国对中国的直接投资并不多,来自于世界银行的贷款占了一半以上。万事开头难,在改革开放初期,中国是最需要资金的。当我们恢复在联合国的合法席位之后,中国利用布雷顿森林体系这样一个制度,发展了本国的经济,我觉得这个也很重要。

第二个问题,是不是美国“恩赐”或“授予”了中国大国地位?当然不是,因为中国在二战当中付出了惨烈的人员牺牲。当1941年12月7日美国珍珠港被袭击的时候,《纽约时报》环顾全球,现在在打日本人的只有中国人,欧洲没有在帮助美国。从当时来说,德国人打的是欧洲,还没打到美国去。但是日本的炸弹已经落到美国人头上了,当时直接帮助美国的只有中国,所以美国是有感慨的。而且罗斯福政府当时制定的二战的总体战略是“先欧后亚”,要先打败德国,再打败日本,先打败德国谈何容易,并且日本相对德国来说一点都不弱。因为一战以后,日本没有遭到任何削弱,不像德国的军队基本解散了,坦克飞机都被摧毁了,殖民地都没有了,还面临巨额赔款。日本完全相反,获得了赔款,占据了更多的地盘,建设了更大的舰队,现代化武器生产远远超越德国。在一战以后,日本的军事实力一点都不比德国弱,但盟国还是建立了“先欧后亚”的战略,这是很大的问题,日本是个变量,如果没有将日本控制在一定区域,它冲出了太平洋,打到了澳大利亚或者印度,“先欧后亚”的战略是不可能实现的。之所以能够实施,只能依靠中国,以血肉之躯挡住日本这样一个现代化军队的前进。中国战场最多的时候牵制到90%以上的日军,在太平洋战争爆发以后,有一半以上的日本军队是在中国大陆的。从这一点来说,美国、英国、苏联这些国家都应该感恩中国。因为,如果日本和德国会合,那么他们面对的敌人就不仅仅是德国,这将非常惨烈。所以,《联合国家宣言》承认中国是一个大国,这是承认了中国在抗击法西斯中的地位,这是名副其实的。

虽然中国在初期的大会战之后,相对于西方斯大林格勒这种大规模战役,中国战场的大会战不多,但是,中国的特点决定了我们抗战的方式只能是以小股兵力去牵制他们。因为中日两国的实力对比是非常悬殊的,按照西方的标准,中国哪怕投降也是合情合理的。所以,《二战新史》的作者理查德·奥弗里也说,他知道中国抗战的意义很伟大,但是到现在也想不通,为什么中国人能够牵制日本十四年,中国人的韧性很强大,这是非常重要的。

无论从战时还是战后来看,中国抗战为中国迎来了大国地位,这一点是毋庸置疑的。西方政客还有一些学者说这是美国给中国的“恩赐”,只是他们一厢情愿的认知,或者说不愿意看到东方国家崛起,我想,这是一种历史的偏见。

- • 特朗普称稳定币法案将增强美元实力

- • 这届新手奶爸奶妈,“野养”自己家娃

- • 耐克、阿迪等美国鞋类巨头请求白宫豁免关税 称已构成“生存威胁”

- • 下调!多家民营银行跟进调整存款利率

- • 公司企划书模板:助您打造完美商业蓝图

- • 首批获批浮动管理费率产品 华商致远回报混合基金盛大首发

- • 又炮轰鲍威尔,特朗普预告美联储新帅人选

- • 2021年百强县最新排名揭晓:哪些县脱颖而出?

- • 沟通从心开始——家长会的重要性与实施策略

- • 《笑破肚皮:那些能笑死人的搞笑污段子大集合!》

- • 河北华夏幸福足球俱乐部:砥砺前行,书写中国足球新篇章

- • 征服之路:勇敢者心中的永恒追求

- • 新余公积金:助力市民安居乐业的新选择

- • 全面从严治党:迈向更大战略成果的坚实步伐

- • 关税打乱美企步调的又一明证:通用汽车撤回业绩指引 冻结股票回购

- • 牧原股份子公司与养殖户种猪买卖纠纷案一审胜诉

- • 《“鸡汤来喽”背后的网络梗:温暖心灵的力量》

- • 抖音严管团播:禁止过度美颜、以着装剪影凸显身材曲线等行为

- • 《史记的体例:古代史书的典范与传承》

- • 《天堂2019:一场跨越时空的梦幻之旅》

- • 广州富力地产:拟变卖房产与公司存续债券无关

- • K1373列车事故:铁路一线员工不如主动砸玻璃

- • 三高四新战略:新时代湖南发展的强力引擎

- • 周杰伦长沙演唱会:音乐盛宴,青春回忆

- • 乌称“蛛网”行动造成俄方70亿美元损失,俄方暂未回应

- • 网络监管下的“摸奶图片”:探讨社会伦理与法律边界

- • 汽车早报|极氪否认销售“0公里二手车”路虎揽胜、卫士官宣推出“豪车税全额补贴”政策

- • 相知无远近,万里尚为邻——探寻人际关系的真谛

- • 广东中考总分揭秘:总分构成及备考策略

- • 至信股份IPO:家族企业“一股独大” 实控人女儿曾在保荐券商担任业务经理

- • 基本面 | 央行连续14月超额续作MLF,利率不变

- • 探索4399怪物世界:盘点几款类似游戏,带你领略奇幻冒险之旅

- • 巴厘岛:热带天堂的旅游攻略

- • 探索未知的奥秘:揭秘十一维空间视频的奇幻之旅

- • 《来5566先锋音影:引领潮流的视听盛宴》

- • 刘珺称成为工行股东是比较幸福的事

- • 日本财务大臣加藤胜信:加密资产可以成为多元化投资的一部分

- • 81年前,少年特工立奇功(时空对话)

- • 仓管岗位职责:保障物流环节的枢纽

- • 美国WTI油价本周累涨4.7% 市场关注贸易局势进展

- • 当着李在明的面,特朗普说:希望今年与金正恩会面

- • 电脑屏幕一闪一闪怎么回事?揭秘电脑屏幕闪烁的常见原因及解决方法

- • 天生般配:缘分的奇妙邂逅

- • 专项债券使用中存在的问题及优化建议

- • 税金及附加的计算方法及注意事项

- • 高盛交易员的市场观察:这个夏天真正的主角是中国股市

- • 三十功名尘与土,八千里路云和月——解读古人的豪情壮志与人生哲理

- • 《狮子梦:一部关于勇气与成长的电视剧》

- • 马斯克宣布X平台算法改进 此前抱怨X的推荐算法“烂透了”

- • 《探寻工口萝莉的独特魅力:从二次元到现实生活的跨界之旅》

- • 851212:一段特殊的日子,一段难忘的回忆

- • 行业竞争升级,净利润却飙升186.6%,极兔如何做到的?

- • 全国小麦大规模机收全面展开

- • 《晨曦中的小故事:早会感悟之旅》

- • 萤火虫航天计划在美国IPO中寻求55亿美元估值

- • 《乘风2023第四季:青春的舞台,梦想的启航》

- • 新鲜出炉!2025年全国高考作文题来了,你会怎么写?

- • 高考生录取查询入口:轻松掌握录取动态,助力梦想起航

- • 学子宴上的温馨致辞:感恩成长,展望未来

- • 空军地勤月薪揭秘:揭开军旅生活的收入面纱

- • 考研英语一题型解析:全面掌握考试技巧

- • “模速空间”全产业链示范,上海AI应用正在爆发

- • 华夏银行承销发行首单科技创新债券

- • 东方印经网:传承中华文明的现代桥梁

- • 一周债市看点 | 启迪环境累计诉讼金额达43.83亿元,福建阳光集团新增资产受限及重大执行情况

- • 一周外盘头条|美债美股美元“三杀” 特朗普威胁对欧盟征收50%关税 比特币突破11.1万美元 耐克宣布在美涨价

- • HOME CONTROL获Meta-Wisdom Tech Limited增持3.75亿股 每股作价0.6133港元

- • 在这场大唐职场风暴中,大鹏又抓准了社会情绪

- • Profound Medical预计2025年营收增长70%-75%

- • 《大西洋底来的人全集》:揭秘神秘外星文明的科幻佳作

- • 000627,年报、一季报“难产”,被实施退市风险警示

- • 流浪大师沈巍近况更新:生活新篇章,社会关注依旧

- • 马迭尔冰棍:夏日里的清凉小确幸,价格几何?

- • 马上评|卖不动的文学书与“把自己弄得好一点”的刘诗利

- • 《财税2012年39号文件附件4:我国税收优惠政策的新篇章》

- • 揭秘神秘力量:发财咒语的真实功效与使用方法

- • 温氏股份持续下跌背后的原因分析

- • 崔天凯:外交官的职业生涯与成就

- • (成都世运会)舌尖上的世运:“中国味”圈粉“世界胃”

- • 香港AI产业试图破局:人才、算力和深港协同

- • 世界第一枚邮票的诞生:见证邮政历史的里程碑

- • 《龙珠传奇:草民网中的奇幻冒险之旅》

- • 地方新闻精选 | 官方调查那尔那茜“定向委培”事件 厅官隐瞒不报房产和股票被开除党籍

- • 香港两大地产豪门“变局”:英皇166亿债务违约,郑志刚彻底退出新世界

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://mip.kuaizu.me/post/30746.html