游戏论|爱,游戏和纸片人:从抽卡、角色与玩家们谈起

从“出货”到“毕业”再到“仓管”:抽卡游戏何以类型化?

图片来源:ガシャポン官网

1977年,万代以扭蛋机“ガシャポン(Gashapon)”进军日本胶囊玩具市场;其名称拟自机器的运作声响:当消费者投币并“嘎喳(gasha)”转动旋钮,一个随机胶囊玩具便会“砰(pon)”地掉落[1]。这种如今在商场车站随处可见的扭蛋机正是二次元移动游戏中抽卡(gacha)的原型。

2010年,科乐美开发的《龙收藏(Dragon Collection)》将扭蛋与卡牌抽取结合并取得现象级的成功。随着移动游戏的迅速崛起,游戏商业模式由售卖内容的P2P(pay-to-play)向售卖服务的F2P(free-to-play)转型以及愈发精细的游戏用户数据分析,《智龙迷城(Puzzle & Dragons)》(2012)、《怪物弹珠(Monster Strike)》(2013)、《碧蓝幻想(Granblue Fantasy)》(2014)、《命运—冠位指定(Fate/Grand Order)》(2015)等许多至今依然活跃的抽卡手游陆续上线,并将这种模式从日本本土向全球市场推广。2013年,由史克威尔·艾尼克斯开发、盛大游戏代理的《扩散性百万亚瑟王》将“氪金”[2]“抽卡”“648”[3]等概念首次带到国内玩家眼前;2016年,《阴阳师》开服爆火,实现了“抽卡游戏”与“二次元”的破圈;2020年《原神》公测首月营收达近2.5亿美元[4],不仅再次印证了抽卡强大的商业潜力与社会影响力,也推动二次元移动游戏进一步发展与完善。如今,虽然玩家社群还保留着“抽卡”的叫法,但抽出的“卡”早已蜕变为拥有精美立绘、建模、配音、故事的角色,中国的二次元移动抽卡游戏也完成了从代理到自研再至出海的华丽转身。

Koeder将这种抽卡的基本特征总结如下:需使用虚拟或现实货币进行支付,以随机抽取为基础并包含进阶概率算法,以动画演出的方式呈现抽取过程,常提供具有稀有度分级、可收集属性、时效性限制的虚拟奖励,其无法兑换为现实货币,既作为游戏生态的关键组成部分,也是游戏开发商盈利的核心手段[5]。

看上去,抽卡似乎只是披着随机奖励机制(random reward mechanisms)外衣的付费模式[6];抽卡游戏(gacha games)的提法也显得颇为奇怪,毕竟其涵盖了开放世界角色扮演(如《原神》)、塔防(如《明日方舟》)、乙女与动作(如《恋与深空》)、第三人称射击(如《尘白禁区》)等截然不同的玩法类型。但与此同时,抽卡游戏却又都表现出鲜明的御宅色彩,拥有相近的盈利模式、运营策略、发展路径乃至因“氪金”“赌博”“肝”所引发的社会争议,其玩家群体共享着相似的游戏经验,呼喊着一致的黑话,孕育着独特的游玩方式与游戏文化生态。

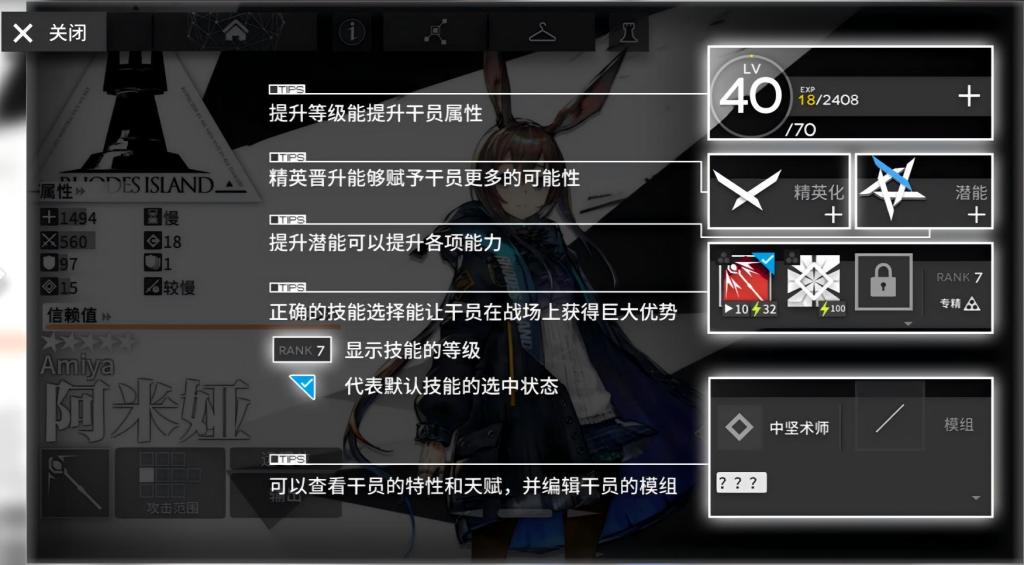

若要解答这个困惑,就需继续追问玩家该如何去抽卡,抽卡后又会做什么?事实上,尽管抽卡是游戏中最吸睛的过程与最显著的共性,也是诸多玩家口诛笔伐的对象,但“出货”——即玩家抽出心仪或稀有的角色卡却只是游戏的开始;这不仅意味着用于盈利的抽卡前置为玩家进行游戏的基础门槛,也代表抽卡所奖励的角色必然深度参与并嵌入游戏的玩法设计与玩家的内容体验之中。以《明日方舟》为例,玩家寻访干员(抽取角色)后,需通过精英晋升、专精技能等多种方式提升干员数值(生命上限、技能倍率等),只有玩家培养了足够数量的干员并将之编队后才能选择关卡“开始行动”。与之对应,虽然不同抽卡游戏的玩法迥异,但游戏奖励却基本是抽卡或养成资源,这些资源以特定的比例分布于游戏的各个玩法之中,前者用于抽取角色,后者则用于提升所获角色的各项数值。例如,在《鸣潮》中,玩家可通过“模拟领域”获取“共鸣促剂(用于角色升级,属于养成资源)”,也可通过“逆境深塔”获取“星声(可兑换‘浮金涡纹’用于抽卡,属于抽卡资源)”。

《明日方舟》中角色档案的说明

虽然游戏在初期会以新手福利的形式提供一定量的抽卡与养成资源吸引玩家留存,但为了继续进行游戏,玩家必须抽取足够数量的角色并系统性地培养,而游戏奖励又能帮助玩家进行下一轮的抽取与养成直至角色“毕业”。“毕业”是指角色的各项数值综合提升至当前游戏版本相对最优的状态。若缺乏“毕业”角色,玩家就几乎寸步难行,而玩家一旦拥有了“毕业”角色,就有资格体验更丰富的玩法,挑战更困难的关卡,在单位周期内获得更多的抽卡与养成资源。同时,游戏会通过定期版本更新不断推出新角色,并伴随着旧角色的功能性贬值与计划性废弃,即玩家社群所称的“退环境”现象。也许耗费心血培养的“老公”“老婆”在几个版本之后就不得不当起“仓管(角色仓库管理员)”,在主流玩法中“隐身”,甚至直接“查无此人”。

在此意义上,抽卡(抽取角色)与养成(强化角色)不可分离,“抽卡—养成”共同构成了抽卡游戏的共通体验与架构基础。这也是二次元移动游戏中的抽卡与如战利品箱(loot boxes)等其他随机奖励机制的主要区别;后者多作为附加机制服务于特定目标,提供的奖励不会成为玩家体验游戏的硬性门槛,往往是用于个人展演与身份标识的皮肤、特效等外观,用以延长游玩时长、丰富游戏体验的装备或道具,但抽卡游戏的玩法设计几乎完全服务于“抽卡—养成”,与其说玩家在卡牌对战、塔防战棋、角色扮演或是动作射击,不如说玩家的游戏重心正是角色的抽取与养成本身。

因此,抽卡游戏实际上是“抽卡—养成”游戏。“抽卡—养成”构成了玩家相似的游戏经验,实现了盈利模式与玩法机制的双重耦合;一方面以模糊卡牌价格、降低付费门槛、隐性价格歧视等方法平衡不同玩家的消费预期,吸引、刺激与鼓励玩家购买虚拟货币进行抽卡,另一方面,则围绕其搭建起游戏的资源转换与经济体系,缝合经市场验证的成熟玩法以适配玩家的不同需求或偏好。只要“抽卡—养成”仍位于游戏的中心,即便这种缝合有时显得别扭奇怪,被诟病“换皮”“缺乏游戏性”,玩家也能通过重复的仪式性劳动,令一个又一个角色从“出货”到“毕业”最终沦为“仓管”,在“抽卡—养成”的循环中卷入角色与数值的膨胀螺旋。于是,不管是成为“博士”“漂泊者”“指挥官”还是“局长”,老练的玩家们总能够轻易撕去不同抽卡游戏各异的语言包装,轻松识别出其稳定内核,迅速地投入到心爱角色“抽卡—养成”之中。

“厨力放出”还是“爱情买卖”:“抽卡—养成”中的角色经济

当“抽卡—养成”成为玩家的核心游戏体验时,其也形塑了作为主语的玩家与作为宾语的角色之间的交往模式与情感链路。在抽卡游戏中,这些角色通常具有粉丝福利(fan service),也就是“媚宅”的特征,不仅多以性感化的形象出现,也往往对玩家扮演的主角有着无条件的承认、仰慕或眷恋[7],许多玩家因为“认同与爱”,可以为倾心的角色一掷千金[8]。

这种对虚拟角色产生的欲望被称作“萌”。在东浩纪看来,御宅族所热衷的角色是由萌要素所组合而成的拟像,其背后是一个囊括着外形服饰、性格设定、身份职业等各类萌要素的动态数据库[9]。但东浩纪的双重结构过分弱化了叙事的意义并将角色独立于叙事之外,宇野常宽在此基础上指出,角色必然与相应的“小叙事”以及承认其价值的共同体相互依存[10]。正是这些相对稳定而自律的角色及其释出的“小叙事”作为暂时的心灵寄托与信念锚点,帮助各个共同体应对传统宏大叙事崩溃的后现代困境。

在角色正式上线前,游戏开发商往往会先以前瞻情报或精心设计的宣传视频预热,这充当着唤起玩家萌欲望的美学入口;若是戳中了玩家的“XP”,就会引发玩家强烈的抽取冲动。此处的“XP”是“性癖”的简写,其并非精神障碍或疾病,而是玩家长期浸淫于二次元文化环境与消费萌要素数据库中所逐渐养成的近乎本能的反应,即对萌要素组合的特定倾向或偏好。

《鸣潮》共鸣者「今汐」展示PV封面

一旦玩家的萌欲望被唤醒,很快便被“抽卡—养成”机制所捕获,转化为源源不断的消费动力与游玩驱力。在叙事的维度上,角色的语音、立绘、剧情等会随养成推进而依次解锁,不仅玩家对角色的感情在这种“完形”中逐步加深,角色及其“小叙事”也得以进一步差异化与稳固化。在算学的维度上,若玩家想使用钟爱的角色进行游戏,就需要投入大量养成资源或抽取同名角色“叠卡”让其不断“变强”,角色的各项数值由此成为衡量玩家对其爱意的量化指标与用以展示“厨力”[11]的社交资本。同时,即便玩家不萌当期版本主推的稀有角色,也不得不考量其强度上限与角色间的阵容搭配;高强度的角色或更恰当的队伍能显著提升玩家获取游戏资源的能力,为抽取养成未来可能会萌的角色做好充足准备。换言之,“不萌”的角色通过游戏资源的重重转换而成为“萌”角色的补足,由此将玩家对角色的情感冲动与理性抉择统统纳入“抽卡—养成”的管理中。

在此意义上,游戏往往会打造一个空白干净的容器式“管理人主角”用以安放玩家的主体,让玩家更合乎情理地进行角色的“抽卡—养成”,收获来自角色们的信赖、认同与爱恋。诸如“指挥官”“导航员”“司辰”等对主角的称谓本身即暗示“主角/玩家”来自元层面,其主要职责是进行游戏内的资产管理。因而玩家总是需要合理调配资源,规划角色养成,在常驻关卡中进行日复一日的枯燥工作以维持系统运转;角色则是玩家辛勤劳动的成果,他们以图鉴或目录的形式整齐地陈列在游戏界面供玩家凝视与评估,玩家甚至能通过扮演的方式间接实现对角色的占有或支配。可以说,“抽卡—养成”不仅完成了角色的游戏化与商品化,也持续暴露并生产出玩家与角色间的非对称权力关系。

而玩家在游戏中的“抽卡—养成”仅仅是角色消费的开始。Steinberg指出,角川等传媒巨头以动漫媒体组合(anime media mix)战略为核心,通过统筹多方、协同运作的方式搭建庞大而完整的多媒体矩阵,持续为IP生态赋能;这种战略依赖于作为元叙事节点(metanarrative nodal point)的角色,其既保持着一定的开放性,便于衍生内容的跨媒体生产,又是联结不同文本之间的符号纽带,维系着IP的整体统一[12]。

游戏很早便深度嵌入角色经济与动漫媒体组合战略,如《火焰纹章:英雄(Fire Emblem Heroes)》《火影忍者》等抽卡游戏就是手握成熟IP的版权帝国向数字领域开疆拓土的尝试。历经了十余年的发展,如今的抽卡游戏已然是高度标准化的角色创生工厂;经由“抽卡—养成”的转换与筛选后,市场表现优异的角色们很快就被纳入动漫媒体组合战略的轨道中深度开发与营销,不仅借由动漫、小说、影视剧等进一步丰富设定、完善故事,相互联结出庞大的“角色宇宙”,也通过周边与衍生品的授权制造而渗入日常消费领域,用以彰显玩家的身份与志趣。同时,玩家“创作即消费”的热情被不断激发,他们基于角色的同人二创也被系统性地吸纳与收编,化为促进社区繁荣、供给IP成长不可或缺的养料[13]。

图片来源:米游铺 原神万有铺子

以此观之,也不难理解为什么玩家口中的“二游(二次元手游)”总是抽卡游戏;准确地说,并非二次元选择了抽卡,而是二次元选择了角色。在F2P移动游戏的大潮来袭之际,开发商面对媒介生态格局与数字消费环境的更替,与玩家共同摸索出一套既能基于F2P移动游戏运作,又能适配既有角色经济的解决方案以开拓本土的二次元市场或是努力在其中分得一杯羹。

但无论是玩家在游戏中西西弗斯式地进行角色的“抽卡—养成”,还是在游戏外狂热地参与角色创作、分享与消费,都无法完全把握或占有角色本身——一方面,角色既能在知识产权的制度体系下轻易附着并粉饰各式各样的商品或服务,也可经由分布式文化生产网络实现近乎无限的复制与增生;另一方面,在游戏工业的生产逻辑中,玩家所钟爱的角色随时可能因不同萌要素的排列组合、其所释出的不同“小叙事”的竞争而优胜劣汰、新老交替。由此,正如社群中戏称的“见一个爱一个”,玩家所真正追逐的不是某位具体角色、其背后的萌要素数据库或由此展开的种种“小叙事”,而是与角色这个位置的结构性关系;这种结构性关系保障了玩家可以安全而迅速地启动快感生成装置,为玩家提供了进入各个亚文化共同体的入场券——无论是为爱发电努力产粮、投身于党同伐异的斗争还是仅仅为生活赋予一些意义,而其维系又不得不置于资本与技术所联手框定的角色生产、流动与消费模式中,最终形构玩家的二次元日常与游玩实践。在这里,手段被颠倒为目的,玩家们清醒地明白,这些角色都是不可通达的幻象、是精心炮制的商品、是难以实现的迷梦,但仍以犬儒的姿态,孜孜不倦地参与这场没有终点的符号游戏。

在“肝”与“氪”之间:玩家的时间炼金术与脆弱的母性敌托邦

正如Muriel指出,电子游戏作为体验、文化与社会技术的集合,既是晚期现代性的独特表征,也为审视与洞悉当代社会议题提供了关键的视角[14]。“抽卡—养成”成功对接了F2P移动游戏与二次元角色经济,其广泛流行为诸多玩家带来了症候式的游戏经验:一边自嘲“玩游戏像上班”,痛斥“策划不当人”,一边仍旧又“肝”又“氪”,难以自拔。在此意义上,当“抽卡—养成”深度参与玩家日常生活的转译,使玩家心甘情愿地接受以游戏为名的意识形态机器询唤时,其就不能被简单还原为一个偶然的玩法设计或商业模式,而必然深植于社会现实之中,成为一面折射当代玩家感觉结构与生存境况的数字棱镜。

“抽卡—养成”依托于相对封闭的游戏经济系统,即金钱或时间和虚拟资源的单向交换。金钱投入为玩家提供了迅速获取大量抽卡或养成资源的捷径,而时间投入则意味着长期而重复的游玩与缓慢且具有上限的资源积累。前者对应金钱密集型的“氪”,后者则对应时间密集型的“肝”[15]。“肝”与“氪”是“时间就是金钱”这枚硬币的两面,共同反映了玩家的现实经济地位与时间配置策略。

同时,由于“抽卡—养成”构成了玩家的核心体验,故而抽卡游戏往往轻社交、弱竞争,转而着重建立玩家与角色之间的情感联结与付费意愿;在此,不同消费层级玩家的对抗被巧妙化解,无论是“氪”还是“肝”或是两者兼备,玩家都被隔离在自闭的角色抽取与养成循环之中。

值得注意的是,抽卡游戏玩家所谓的“肝”不同于电子游戏中常见的“刷(grinding/farming)”,虽然二者都指通过重复游玩获取游戏资源的行为,但“刷”表面上允许玩家自主安排投入时间,易陷入竞争的漩涡或受制于加速的律令;而在“肝”的语境中,玩家的时间投入高度制度化与组织化,资源获取总量也在规定周期内存在明确上限。而实现这种时间组织化的是体力系统——尽管在不同抽卡游戏中称呼各异,但其功能基本相同:一种随现实时间流逝按固定比例增加的低上限资源。由于游戏中的大部分玩法都需要消耗体力,因此体力实质上将玩家的质性时间转换为可与虚拟资源交换的量化代币,游戏资源获取则被转喻为日常时间分配。玩家既需权衡不同玩法的收益优先级以合理消耗体力,也要按时上线清理体力避免其溢出而造成的资源损耗。除此以外,游戏也会通过“每日签到”“周常副本”等以日、周、月为单位的活动或提供不可再生的一次性奖励规定玩家可获取的资源总量,进而对齐游戏版本更新周期,建立层层嵌套的时间秩序。玩家若想抽取新版本推出的新角色,就需在版本更新间隔合理规划时间“肝”完所有活动,尽可能获取更多的游戏资源。抽卡游戏社区也总会包含对活动可获取资源总量的统计,对当期限定角色的抽取建议与对限时活动应及时完成的提醒。

《恋与深空》的任务界面

因此,与玩家是感性、冲动、被抽卡所裹挟或欺骗的刻板印象相反的是,对于没有“钞能力”氪穿卡池、当不成“养服大佬”的大多数普通玩家而言,在“抽卡—养成”所拟定的时间秩序中,其必须保持高度清醒与克制的头脑,步步为营、伺机而动,消费的逻辑在此以节俭或囤积的面貌呈现:如果未能完成时限玩法获取对应资源奖励或将资源投入在不够萌、不够强的角色身上无疑是一种不可忍受的“浪费”。

于是,过度的“玩/劳动”在“抽卡—养成”中毫无意义,因为它不会带来更丰厚的奖赏,反之,玩家消耗的每一点体力都会有切实的反馈,每一份资源积累都将在日后获得回报。玩家尽管还维持着新自由主义经济人的行动惯性,即在以自由、灵活为表象的后福特生产模式中进行持续地自我剥削与优化,但却短暂脱离了效率与加速的暴政,也失去了竞争与厮杀的对象,残留的只是在算法引导下自闭而规律的角色企业主与角色管理人幻想。在此,算法最大限度地袒露自身:活动何时结束、需要多少体力、获取哪些奖励、角色什么性能,连抽卡的概率黑箱也随监管政策的介入完全打开,其保底机制既是对玩家的怜悯,也将玩家的劳动彻底导向一个可经由计算而不断缩减误差的区间。

玩家所面临的是透明化、无风险、去他者的游戏世界,没有你死我活的残酷,也没有非胜即负的焦虑,只有无限循环的“抽卡—养成”、简单直接的数值换算与无条件承认玩家的角色们,“量入为出”的节制与“准时收工”的智慧构成了这里的生存哲学。

当宏大叙事的统合力量频繁失灵,玩家置身于风险环绕、高度流动的社会,在绩效压力与内卷狂潮中精疲力竭、走向倦怠时[16],抽卡游戏暂且悬置了外部现实,恰到好处地为玩家打造了一个取消了否定、洋溢着肯定的“母性敌托邦”[17][18]。这是算法层面的“抽卡—养成”与叙事层面的角色们所共筑的“肯定社会”;玩家只要如婴孩般依偎在算法规律摆动的臂弯中就能迎接一个又一个心仪的角色“回家”,获得他们一以贯之的爱恋,在数字摇篮曲的循环韵律里回避痛苦的社会性成熟。

然而,“抽卡—养成”的媒介化时间已与弹性、碎片乃至原子化的现代时间相互缠绕、难解难分,工作与闲暇的界限进一步消解,游戏既是玩家将自身意志凝固为数字客体以生产价值的劳动,也成为劳动力再生产的精神能量棒。“游戏母亲”温情脉脉的呼唤总是建立在对玩家数字劳动的持续榨取与玩家对其的反向承认与守卫之上。由此,这位“母亲”又是如此脆弱;一旦“肝”的运算规则崩坏而无法维系与“氪”的平衡时(如日常负担加重、玩家反复歪卡、资源福利缩水等),游戏资本主义的利爪就将用力地在母性幻象上撕出一条裂口,看似封闭的肯定“魔圈”在如此不可忤逆的否定中也将迅速翻转为血汗工厂的数字镜像,玩家只能以“弃坑”这种自我放逐的方式逃离系统,转而寻找下一位可供栖身的“游戏母亲”。

注释与参考文献

[1]電撃ホビー編集部. 誕生40周年「ガシャポン」進化の歴史とは?史上最も話題となったアイテムが7月に復活!![EB/OL]. (2017-05-17)[2025-08-05]. https://hobby.dengeki.com/news/384924/.

[2]“氪金”指玩家在电子游戏中充值消费的行为。

[3]“648(元)”指中国移动游戏中常见的最高单次充值金额。

[4]Chapple C. Genshin Impact Hits Nearly $250 Million in Its First Month, Making It One of the Largest Mobile Game Launches Ever[EB/OL]. (2020-10)[2025-08-05]. https://sensortower-china.com/blog/genshin-impact-first-month-revenue.

[5]Koeder M J, Tanaka E. Game of chance elements in free-to-play mobile games: A freemium business model monetization tool in need of self-regulation?[C/OL]//28th European Regional Conference of the International Telecommunications Society (ITS). Passau, Germany: International Telecommunications Society (ITS), 2017[2025-08-05]. https://www.econstor.eu/handle/10419/169473.

[6]Xiao L Y, Henderson L L. Towards an ethical game design solution to loot boxes: a commentary on King and Delfabbro[J]. International Journal of Mental Health and Addiction, 2021, 19(1): 177-192.

[7]Britt B C, Britt R K. From waifus to whales: The evolution of discourse in a mobile game-based competitive community of practice[J]. Mobile Media & Communication, 2021, 9(1): 3-29.

[8]曹书乐, 许馨仪. 竞争、情感与社交:《阴阳师》手游的氪金机制与玩家氪金动机研究[J]. 新闻记者, 2020, (07): 27-37.

[9]东浩纪. 动物化的后现代:从御宅族透析消费社会[M]. 褚炫初, 译. 上海: 上海人民出版社, 2024: 72.

[10]宇野常宽. 〇〇年代的想象力[M]. 余梦娇, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2024: 38.

[11]“厨”指亚文化圈中过度喜爱特定对象的群体,“厨力”指支持者对偶像、角色、作品等特定对象的付出与热爱程度。

[12]Steinberg M. Anime's media mix: Franchising toys and characters in Japan[M]. London: University of Minnesota Press, 2012: 149.

[13]韩若冰. 日本动漫角色与角色消费研究[D]. 济南: 山东大学, 2015.

[14]Muriel D, Crawford G. Video games as culture: Considering the role and importance of video games in contemporary society[M]. Abingdon: Routledge, 2018: 2.

[15]Woods O. The economy of time, the rationalisation of resources: Discipline, desire and deferred value in the playing of gacha games[J]. Games and Culture, 2022, 17(7-8): 1075-1092.

[16]韩炳哲. 倦怠社会[M]. 王一力, 译. 北京: 中信出版社, 2019: 19.

[17]同[10]195.

[18]邓剑. “放置RPG”批判——当代游戏的社会想象力问题[J]. 文艺研究, 2023, (10): 124-135.

- • 免费庆元旦PPT模板,让你的节日庆典更加精彩

- • 福特4月在美销量增长16% 但电动车销售暴跌39%

- • 地方新闻精选 | 甘肃榆中急需清淤消杀物资 驴友穿越秦岭失联10余天获救

- • 英国王位的传承与演变:历史与现状的交织

- • 用“六一”的方式打开天津

- • 紫牛热点|男子捉奸收赔偿被控敲诈勒索,改判无罪后起诉情夫返还2.5万元

- • 《“鸡汤来喽”的梗:网络时代的情感慰藉与共鸣》

- • 中国原油期货实时行情:洞察市场脉动,把握投资先机

- • 羽毛球传奇李宗伟:羽毛球界的璀璨明星

- • 商业头条No.73 | 哪吒汽车,何至于此?

- • 美国政府持续逆转气候政策,拟废除温室气体排放监管措施

- • 贵州游船侧翻248名消防员已在搜救

- • 加沙记者遭定点“暗杀”,以军直接空袭记者帐篷引多方谴责

- • 很抱歉,此功能看似已中断,我们正在全力修复中

- • 水污染事件:环境保护刻不容缓

- • 备战IPO的卡游着急寻找下一个哪吒

- • 《简言的夏冬》:一部描绘青春成长的温馨剧作

- • 0821热点追踪:鸡蛋沿着下坡路滚个不停

- • 不符合“美国优先”,美国第三次宣布退出联合国教科文组织

- • 魔兽世界法师技能等级详解:成长之路的里程碑

- • 贵港市人民医院通报一救护车转运及救治情况:不存在非法强制

- • 2022年山西高考分数线揭晓:分数线稳中有升,考生备考策略需调整

- • 女神的宠物:一段不为人知的温馨故事

- • 北京站:繁华都市中的交通枢纽,隶属于哪个区?

- • 六年级上册班主任工作计划:构建和谐班级,助力学生全面发展

- • 【评论】外卖大战的背后是即时零售争夺战,而非单纯内卷

- • 保洁岗位职责及要求:打造洁净环境的关键要素

- • 《中文和合本圣经:承载千年智慧的圣典》

- • 中石油副总经理任立新:今年底公司新材料产能将达500万吨

- • 芒格学院创始人施宏俊:在中国是否可以做价值投资、怎么做,巴菲特给我们启示

- • 淘宝购物纠纷?教你如何申请小二介入,轻松解决购物难题!

- • 蚂蚁数科:大模型已成在金融业必选项,将推出超百个深度智能体应用方案

- • 新浪竞彩足球直播:打造专业足球赛事观看平台,助你畅享足球盛宴

- • 酒吧857:探寻数字背后的神秘暗示

- • 泽连斯基:伊斯坦布尔会晤优先事项是为领导人会晤做准备

- • 北京:主要批发市场蔬菜肉蛋供应充足,连锁超市3倍量储备生活必需品

- • 信美人寿相互保险官网:开启保险新体验的数字门户

- • 昙花一现:韦陀典故中的美丽传说

- • 把事办好,舆情可息

- • 韩国大选旅外公民投票热情高涨,李在明支持率优势持续缩小

- • 《曼娜回忆禄:第七章的时光隧道之旅》

- • Profound Medical预计2025年营收增长70%-75%

- • iPhone 5G:引领无线通信新时代的旗舰之作

- • 地方新闻精选 | 遂宁纪委回应“公职人员兼职送外卖” 济南莱芜灾区通信等基本恢复

- • 女生专属:盘点适合女生的大学专业

- • 中国国家国际发展合作署署长陈晓东访问缅甸

- • 界面晚报 | 中美相互调整关税正式实施;甘薇宣布和贾跃亭离婚

- • 韵达空包诈骗案公布结果:58家加盟网点被罚款或停业整顿,总部被罚款4万

- • 全线大跌!超11万人爆仓!

- • 上海杨浦有扇“欧洲之窗”

- • 《巫术回战:一场跨越时空的神秘较量》

- • 下架、断货成常态 银行长期限大额存单被打入“冷宫”

- • 法拉利488 Pista:速度与激情的完美融合

- • 上海地铁11号线首末车时间解析:出行攻略必备

- • MUJI中国董事长:中国是最重要的海外市场,将加快开店速度

- • 路灯高度:城市夜晚的守护者与城市景观的和谐音符

- • 又一地官宣,山西全面实现生育津贴“直付到人”

- • 日本高端户外品牌Snow Peak关闭全部杭州线下门店

- • 上海疫情地图:透视魔都防疫态势,共筑健康防线

- • 凯富善集团控股发布中期业绩 净利润4515万港元同比下降52.2%

- • 《探索华街社区:www.huajiao.com带你走进线上生活新天地》

- • SpaceX员工在星舰基地的受伤率远超竞争对手,SpaceX仍在追逐其火星梦想

- • 许倬云先生讣告发布:先生魂归,隐入他毕生所钟的历史之中

- • 《高中数学必修五课本电子版:便捷学习新体验》

- • 河南无症状病例追踪:揭示疫情下的生活常态

- • 再度唱多!大摩策略师:预计未来6至12个月中国股票将吸引更多资金流入

- • 《最强掌教:传承千年的智慧之光》

- • 岗位任命书模板:规范企业内部人事管理的有力工具

- • 阿里合伙人减至17人:9人退出,没有新增

- • 山东会计人员信息采集入口:便捷高效的专业信息管理平台

- • 央行贷款基准利率:经济调控的“指挥棒”

- • 探索科研前沿:JACS期刊主页深度解析

- • 《探索社会学研究奥秘:揭秘社会学研究官网的魅力与功能》

- • 千里马排列三预测专家:揭秘彩票预测的神秘力量

- • “向来心是看客心”:人生如戏,你我皆是过客

- • 《深入解析教科版六年级上册科学试卷及答案:助力学生全面提升科学素养》

- • 险资持续扫货银行H股,高股息资产配置吸引力仍存

- • 阿里股东信聚焦AI:把“AI+云”塑造成面向未来的新增长引擎

- • 2020英冠积分榜:激情燃烧的赛季回顾

- • 3月20日增减持汇总:新钢股份增持 浙江医药等11股减持(表)_财经新闻

- • 周五美国WTI原油收高1.4% 市场关注供应增长前景

- • 蒋洁敏:从基层到高层的坚实足迹

- • 幼儿园听评课活动总结:提升教学质量,促进教师成长

- • 南京亲子游:一场温馨的家庭时光之旅

本文 快租网 原创,转载保留链接!网址:https://mip.kuaizu.me/post/28465.html